○通巻『武蔵野』第100巻記念事業について ○12月例会(2023.12.16) 特別名勝・特別史跡 浜離宮恩賜庭園を散...

関東大震災と武蔵野会(坂詰秀一)

[内容] ・本会の活動 武蔵国分寺史跡指定100周年事業の見学会・パネルディスカッション開催(令和4年11月19日) 『...

明治維新の立役者たちの跡をたどり、俳句を吟じながら、桜咲く城南地区を、歩きましょう。ふるってご参加ください。 1、日時 ...

武蔵野文化協会理事長として長年貢献された樋渡達也先生の卒寿を祝う会が開催され、 花束と記念品を贈呈いたしました。 1、日...

『武蔵野事典』の出版において、功績のあった方々を招きお礼の会を開催し、協力していただいた方々に感謝状が手渡されました。 ...

寛永6年(1629)、水戸徳川家の祖頼房が江戸中屋敷の庭園とし小石川後楽園庭園を造り、二代藩主光圀の代に改修されました。...

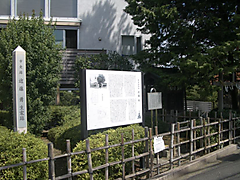

武蔵国分寺跡が国の史跡に指定されて100周年を迎えました。国分寺跡の現状観察会を、本会と観光考古学会共催で下記のとおり開...

令和4年10月22日、「武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念講演会」(国寺市・国分寺教育委員会主催)が国分寺市立いずみホー...

武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念 観光考古学会パネルディスカッション「武蔵国分寺跡の保存と観光活用」 大正11年に武蔵...

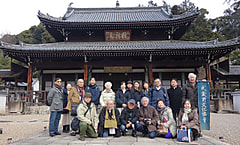

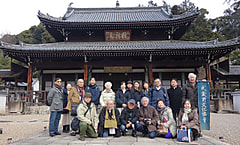

2月例会では京都の黄檗山萬福寺、天龍寺、清水寺をお寺の方の案内で見学いたします。いつもは見られないところをお寺の方が案内...

2月、京都黄檗山萬福寺などをお寺の方の案内で見学します。その事前講座を下記のとおり開催します。2月例会参加希望の方は必ず...

比企の郷に「鎌倉街道ー上道ーと武蔵武士」の遺蹟を巡る(バスツアー) 10月例会は、連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」の巡見も兼...

連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」第2回において、発表者がコロナ関連で欠席のため、中止となり、第3回の講座内容を変更しました。...

連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」第2回講座 講師がコロナ関連で欠席のため、中止となります。開催予定日が近いので、まずは報告の...

[内容] ・田沼武能先生を偲んで ・3月例会報告 「弘福寺をたずねて」 令和4年3月26日(土)実施 ・連続講座「鎌倉殿...

連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」 第3回講座(9月例会) 日時 令和4年9月18日(日) 13:15~16:40 会場 国分...

連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」第2回講座[講師がコロナ関連で欠席・中止 8月16日] 日時 令和4年8月20日(土) 13...

鎌倉街道・上野道沿いに安達盛長・足立遠元ゆかりの地を巡る(バスツアー) 5月例会は、連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」の巡見も...

連続講座「鎌倉殿と鎌倉武士」第1回 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が始まり、お馴染みの武蔵武士 や相模武士が多数登場してい...

仏教考古学の探求と招待への一冊 本会会長・立正大学特別栄誉教授である坂詰秀一先生は、令和3年11月『仏教の考古学』 上・...

日時 令和4年7月10日(日) 13:00~16:30 会場 東京都国分寺労政会館第3会議室 (JR中央線国分寺駅南口下...

「甲野勇 くにたちに来た考古学者」を見る 編年学派三羽烏の一人と言われ、武蔵野文化協会でも活躍した甲野勇の業績回顧展であ...

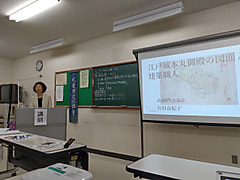

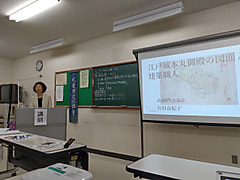

歴史講座 江戸の歴史教科書と江戸城の再現と職人 日 時 令和4年6月28日(火) 13時半~ 会 場 東京都国分寺労政会...

3月例会は、江戸情緒が残る江戸つ子憧れの町、墨田区向島に三囲神社、黄檗宗弘福寺を散策します。 コロナ禍の情況が明らかでは...

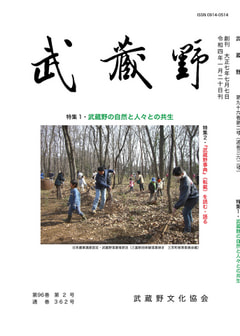

特集1・武蔵野の自然と人々との共生 特集2・『武蔵野事典』(転載)を読む・語る

岸本昌良(会員) 詳細は以下、PDFファイルをご覧ください。 ▶︎「11月誌上例会レジュメ」をダウンロード

髙麗 正(会員) 本日は、早くから注目の野川中流域(多摩川の一支流)の史跡の宝庫を訪ねます。加えて市販のハイク本には載っ...

近世古文書部会は現在休会中ですが、コロナ禍終息次第再開します。 近世古文書部会の活動は、部会代表根岸先生(国学院大学名誉...

近世古文書部会代表 根岸 茂夫 古文書部会は1976年に設立され、一時休会ののち1989年に再開され、月1回の講座を続け...